Was hat dich bloß so ruiniert?

Irgendwann Anfang dieses Jahrtausends machte ich Bekanntschaft mit der Band „Die Sterne“ – nicht persönlich, aber mit ihrer Musik.

Nachdem mich „Tocotronic“ in den Jahren davor schon in ihren Bann gezogen haben, waren „Die Sterne“ in den Jahren ab 2000 in meiner privaten „heavy rotation“. Ich habe keine Ahnung, wieso ich erst so viel später über „Die Sterne“ gestolpert bin, vielleicht lag es daran, dass Internet und Streaming noch nicht zum Alltag gehörten.

Mein erster Kontakt zum Album „Posen“ fühlte sich an, als wenn Frank Spilker und Kollegen aus meinem Leben – oder nur für mich allein singen würden. Die Texte hörten sich für mich avantgardistisch auf der einen und progressiv auf der anderen Seite an. Tracks wie „Inseln“ , „Scheiß auf deutsche Texte“, „Zucker“ und eben „Was hat dich bloß so ruiniert“ zogen mich in ihren Bann.

Heute, über zwanzig Jahre später, hat die Musik nichts von ihrem Reiz verloren. Die Perspektive auf den Text hat sich jedoch geändert.

Damals war ich Anfang 20 und gerade im Begriff mein Jura-Studium zu vergeigen. Ich lebte in einer 4er-WG in Kiel, finanzierte meinen Dosenbier-Konsum mit Nachtschichten im Taxi und rannte mir jeden Morgen nach ein paar Stunden Schlaf die Seele aus dem Leib. Ich hatte kein wirkliches Ziel im Leben und lebte von diesen einfachen Strukturen: morgens Waldlauf, mittags Tiefkühlpizza und abends ins Taxi. Am nächsten Morgen dann zwischen drei und fünf Frühstück, ein bisschen Fernsehen und schlafen.

Vier oder fünf Mal in der Woche.

An den anderen Tagen ging ich mit meinen WG-Kumpels feiern. Wir feierten hart und ausdauernd, hatten aber unterschiedliche Ziele: Einige suchten Ablenkung vom Alltag – ich suchte die große Liebe.

Beides ging nicht, das ist mir heute klar.

Damals dachte ich, dass mir irgendwann „die Eine“ über den Weg laufen würde – vermutlich war das Licht im „Tucholsky“ aber zu schlecht dazu.

Vielleicht war ein schüchterner, ketterauchender Zweimetermann mit Tequilla-Fahne nicht unbedingt ein massenkonformes Beuteschema.

Long story short: Nach vielen semi-erfolgreichen Dates und Beziehungsversuchen fand ich dann genau diejenige, die ich gesucht habe. Wir sind seit 20 Jahren ein Paar, die meiste Zeit davon verheiratet und haben zwei Kinder. Wie im Märchen.

Warum der Titel?

Irrsinnigerweise höre ich gerade wieder „Die Sterne“ in Dauerschleife und frage mich – auch wenn ich augenscheinlich „alles richtig gemacht habe“: Was hat dich bloß so ruiniert?

Objektiv betrachtet passt doch alles: tolle Familie, guter Job, super Einkommen. Trotzdem habe ich in letzter Zeit das Gefühl, dass ich immer noch im Taxi sitze.

Irgendwie weist mein innerer Kompass immer noch Wege auf einer Karte, die nicht mehr aktuell ist. Ich bin die letzten Jahre – im übertragenen Sinn – mit Navi durch mein Leben gefahren und weiß manchmal nicht mehr, wo ich jetzt eigentlich bin.

Ich habe viel Neues gesehen und viel erlebt. Manches gefällt mir, manches verstehe ich nicht. Es fühlt sich so an, als rase ich mit meinem Taxi auf der Überholspur – ohne Ziel und ohne Auftrag.

Mir ist eines klar: Auf der Überholspur bekommt man keine Touren. Niemand setzt sich zu mir in den Wagen, den meisten Weg fahre ich allein.

Ob das auf Dauer gut und richtig ist wage ich zu bezweifeln. Ein Taxifahrer braucht Gäste – die Vorstellung aber in die Bremse zu steigen und dann wartend auf dem Taxistand zu stehen sorgt aber dennoch für Unbehagen.

Dass sie nicht zuhören wollten oder nichts glauben

Songtext von Was hat dich bloß so ruiniert © Gema, Warner Chappell Music, Inc

Waren sie dumm, zu dumm um zu verstehen,

Wovon du erzählt hast, wollten sie die Wahrheit rauben

Und dich einsperren in ihren Kaktusgarten

Konnten sie damit nicht warten?

Um im Kontext zu bleiben: Vielleicht habe ich ja auch einfach nur eine Risikobiographie 🙈

Meine Frau wird heute 15 Jahre alt!

Bevor jetzt irgendjemand den Kinderschutzbund anruft oder mich bei der Polizei anzeigt: Sie ist natürlich älter, schließlich wird unsere gemeinsame Tochter dieses Jahr schon 12 Jahre alt.

Warum schreibe ich also, dass sie 15 Jahre alt wird?

Das liegt daran, dass sie heute vor 15 Jahren dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Seitdem feiert sie am 5. Januar ein zweites Mal Geburtstag. Es war eine ganz knappe Sache und von daher ein Grund zum feiern und um darüber zu schreiben.

Zum Jahreswechsel 2008 auf 2009 waren wir beide erkältet, meine Frau hatte es etwas schlimmer erwischt als mich, sie lag mehrere Tage flach.

In der Nacht vom 3. auf den 4. Januar wachte sie nachts auf, weil sie einen heftigen Krampf im rechten Unterschenkel spürte. Nachdem sie aufgestanden war und das Bein etwas bewegt hatte, legte sich der Schmerz etwas. Wir konnten noch ein paar Stunden schlafen, dann ging es zur Arbeit.

Ich hatte es nicht ganz so weit, arbeitete damals für einen großen Werkzeug- und Befestigungstechnikhersteller im Außendienst und war an diesem Tag nur innerhalb Kiels unterwegs.

Annika arbeitete seit einem halben Jahr für ein Unternehmen in Flensburg und machte sich morgens pflichtbewusst trotz anhaltendem Unwohlsein auf den Weg dorthin.

Gegen Mittag rief mich eine unbekannte Nummer aus Flensburg an: Es war Annikas Chef, der mir berichtete, dass Annika soeben zusammengebrochen sei und man ihr einen Rettungswagen gerufen habe. Ich war schockiert! Am meisten, weil ich mir keinen Reim darauf machen konnte, und als ehemaliger Rettungssanitäter natürlich gern eine (Verdachts-)Diagnose gehört hätte.

Ich beendete meine Tour, versuchte erfolglos Annika auf dem Handy zu erreichen und rief dann im »Diako« in Flensburg an, wo man mir bestätigen konnte, dass sie sich dort in der Notaufnahme befinden würde.

Ich fuhr nach Flensburg.

In der Notaufnahme herrschte Chaos: Schneeregen und Bodenfrost hatten die ganze Region fest im Griff und sorgten für immensen Andrang chirurgischer Notfälle. Ich fand Annika auf einem Flur. Sie machte einen gefassten Eindruck, fast so, als könne ich sie gleich wieder einpacken und mit nach Hause nehmen. Sie erzählte, dass man sie bei der Aufnahme für eine Simulantin hielt und man sich wohl jetzt nur noch überlegen würde, was man in den Arztbrief schreiben solle.

Gottlob hat man wohl dennoch ein bißchen diagnostiziert.

Kurze Zeit nach meinem Erscheinen kam ein Pfleger, der Annika auf der Trage in ein Behandlungszimmer schob. Kaum dort angekommen erschien ein Arzt, der uns eröffnete, dass er ihr jetzt arterielles Blut abnehmen werde, um dem Verdacht einer Lungenarterienembolie nachzugehen.

Der Doktor verlor keine Zeit und war genauso schnell mit der Blutprobe verschwunden, wie er gekommen war.

Knappe zehn Minuten später wurde es dann hektisch: Der Arzt kam in Begleitung einer Krankenschwester und sagte, es ginge jetzt sofort ins CT, anschliessend dann auf die Intensivstation: Der Verdacht der Embolie hat sich bestätigt, es geht jetzt darum den Bolus zu lokalisieren und sofort mit der Thrombolyse zu beginnen.

Ich kann mich tatsächlich nicht mehr genau daran erinnern, was dann war: Ich glaube, dass ich wieder nach Kiel gefahren bin, um Kleidung und Kulturzeug für Annika zu packen. Es kann auch sein, dass ich das schon dabei hatte – dann weiß ich nicht mehr, was ich in den folgenden Stunden getan habe.

Meine Erinnerung setzt ein, als ich im Warte- und Andachtsraum der Intensivstation sitze und ein Arzt zu mir kommt. Er berichtete mir, dass man die Thrombolyse eingeleitet habe und die Situation unter Kontrolle sei. Ich könne jetzt zu Annika, solle mich aber ob ihres Zustands und der ganzen Kabel und Schläuche nicht erschrecken. Das war erstmal eine Ansage, mein selektives Kognitionsvermögen hatte aber nur »die Situation ist unter Kontrolle« verarbeitet – somit hielten sich meine Sorgen in Grenzen.

Ich wurde an Annikas Bett in der »ITS« geführt und wurde mit einem freudigen Lächeln begrüßt. Wir tauschten uns kurz darüber aus, dass ja keiner von uns damit gerechnet hätte, wie ernst das alles werden würde. Der vermeintliche Krampf in der letzten Nacht war wohl der Thrombus im Wadenbein, der sich gelöst hatte.

Parallel zu unserem Gespräch ging die Therapie weiter. Zwei Krankenschwestern und ein Arzt zogen munter Medikamente auf, friemelten an Spritzenpumpen und betrachteten die Werte auf dem »Monitor«. Ständig gab es Alarme und auch mein bescheidenes Wissen aus der Rettungsdienstzeit reichte, um zu sehen, dass der Kreislauf weit weg von »normal« war.

Plötzlich ging es Annika schlecht. Ihr wurde übel und sie musste sich übergeben. Der Arzt sagte, dass es von den Medikamenten kommen würde, es wäre aber besser, wenn ich draußen warten würde. Ich weiß nicht mehr, ob wir uns noch etwas gesagt hatten, ich erinnere mich nur an das Bild: Annika in dem Bett, umgeben von Maschinen und Leuten, die Nierenschale in der Hand und keine Farbe mehr im Gesicht.

Ich wartete eine nicht mehr zu bestimmende Zeit im Warteraum. Auf dem Fenstersims eine Kerze, an der Wand ein Kreuz und Psalme oder Bibelsprüche, die dem Wartenden wohl das Gefühl geben sollten, nicht allein zu sein. Ich war es trotzdem.

Erstmals kamen mir der Gedanke: Was, wenn sie es nicht schafft?

Irgendwann kam der Arzt zu mir und sagte, dass ich nach Hause fahren könne. Annika sei wieder stabil, sie würde schlafen. Mehr könne ich jetzt nicht tun.

Ich fuhr nach Hause und kam in die – wenn man von zwei Katzen und drei Kaninchen absieht – leere Wohnung.

Die Aussage des Arztes und meine Fähigkeit mich an Fakten orientieren zu können, halfen mir in den Schlaf zu finden.

Am nächsten Morgen rief ich auf der ITS in Flensburg an. Ein netter Pfleger bestätigte mir, dass Annika noch bei ihnen sei, und dass »sie mittlerweile auch wieder außer Lebensgefahr sei.«

Schock.

»Lebensgefahr«

Das Wort wirkte nach. In meinem Kopf war wieder das Bild vom Vorabend, gefolgt von jeder Menge anderer Bilder aus unserem gemeinsamen Leben – alles in »fast forward«. Ich wusste nicht, was ich denken oder fühlen sollte.

Ich hatte noch das Telefon am Ohr, der Pfleger hatte sein Telefon mittlerweile zu Annika ans Bett gebracht und ich hörte ihre Stimme, verstand aber nicht, was sie sagte. Mechanisch machte ich das, was sie mir sagte: ich schrieb auf, was ich ihr mitbringen sollte und wen ich informieren sollte.

Gesagt, getan.

Ich fuhr zu ihr nach Flensburg und erledigte aus dem Auto die aufgetragenen Anrufe. In Flensburg angekommen wurde Annika gerade auf die Normal-Station verlegt. Intensivbetten waren knapp und so musste ein Bett auf der »Inneren« reichen, auch wenn sie noch unter permanenter Beobachtung stehen sollte.

Long story short

Wie wir alle wissen ging die Sache gut aus: Es gab neben den geringen Schäden am Herz und den schon deutlicheren Schäden in der Lunge sowie der Thrombose im Bein, Gott sei dank keine weiteren Probleme (ein Schlaganfall wäre nicht auszuschliessen gewesen). Nach nur einer Woche wurde Annika entlassen (auch normale Stationsbetten waren knapp…), um dann wenige Tage später nach einem Kollaps in ihrer Hausarztpraxis ins »Städtische« in Kiel eingewiesen zu werden.

Das war sozusagen ein Heimspiel, denn schließlich hatte Annika dort erst vor fast genau drei Jahren hier ihre Ausbildung zur »Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin« beendet.

Es folgte eine weitere Woche im Krankenhaus in Kiel.

Sie bekam einen guten Tipp, wer nach der Entlassung die Weiterbehandlung übernehmen könne, und so konnte sie dann mit einigen Auflagen entlassen werden.

Durch die Auflage für mindestens ein Jahr Macumar zu nehmen, Thrombosestrümpfe zu tragen und einigem Dingen mehr, sollte es uns in den nächsten Monaten nicht langweilig werden.

Die kieler Ärzte hatten sich zudem auf Ursachenforschung begeben und »Prothrombin-Mutation« festgestellt, was frei übersetzt eine erblich bedingte Neigung zu Thrombosen bedeutete. Diese Eigenschaft in Kombination mit dem Thrombose-Auslöser Nummer eins bei Frauen (hormonelle Verhütung) und dem Bewegungsmangel durch die Erkältung, hat dann zu der Thrombose geführt.

Letztlich dauerte die Macumar-Behandlung zwei Jahre.

Es folgten etliche Arztbesuche, dutzende Paare Thrombosestrümpfe und den einen oder anderen Nervenzusammenbruch, wenn Annika zu x-ten Mal erklären musste, warum bestimmte Behandlungen nicht gehen (z.B. beim Zahnarzt), warum bestimmte Medikamente für sie nicht infrage kommen usw.

Es gab auch mehrfach die Aussage, dass aufgrund der Krankengeschichte und der Gerinnungsstörung eine Schwangerschaft nicht zu verantworten sei. Es gab aber auch andere Meinungen. Wie immer galt: Fragt man drei Ärzte bekommt man vier Meinungen.

Wie dem auch sei: Unsere beiden Kinder sollten Beweis genug sein, dass die Zweifler sich geirrt haben und Annikas Fokus auf eine Lösung uns mal wieder weitergebracht haben.

Heute, fünfzehn Jahre später, wird uns dann einmal mehr bewusst, was es bedeutet hätte, wenn sie es damals nicht geschafft hätte.

Alles Gute zum 15. Geburtstag, Annika!

Alles Gute für’s neue Jahr!

An dieser Stelle möchte von Herzen allen Menschen alles Gute, wenn nicht gar das Beste für das neue Jahr wünschen. Viel Gesundheit, Erfolg bei allem, was man sich vornimmt oder wichtige Erkenntnisse aus dem Scheitern seiner Pläne (manchmal wichtiger als Erfolg).

Es gibt einige Menschen und Institutionen, denen ich ein paar persönliche Visionen und Wünsche widmen möchte:

dem Bauunternehmer aus der Nachbarschaft

Dir wünsche ich so viel Erfolg im nächsten Jahr, dass du dir ein Betriebsgelände leisten kannst, auf dem du deinen Fuhrpark sicher abstellen kannst. Der Umstand, dass du unsere Wohnstraße jetzt seit Wochen mit zwei Transportern und deinen beiden Privatwagen blockierst regt nicht nur mich auf, zumal deine Parkkünste einen sehr individuellen Duktus haben, der sich sehr weit von der üblichen Geometrie der parallelen Anordnung von Fahrzeugen entfernt hat. Ganz zu schweigen von der regelmäßig editierten, durchaus mutigen Installation: »Ich stell das SUV mitten auf den Wendeplatz« – hier kann der Kenner den Hang zur Anarchie, den der Künstler damit ausdrücken möchte, auf anhieb erkennen.

Friede Springer und Matthias Döpfner / Springer-Verlag

Friede und Matze haben mit ihrem bescheidenen Medienimperium das geschafft, wovon andere Medienmogule nur träumen können: Sie haben in einer der größten Industrienationen der Welt eine Art Meinungsmonopol erschaffen. Egal ob Print, Online oder Fernsehen: An Springer kommt keiner vorbei. Redaktionell so subtil aufbereitet, wie man es seit jeher von der »Bild« gewohnt ist, schafft es das Imperium wirtschaftlich sehr erfolgreich die »Interessen« der Konsumenten zu bedienen – oder doch eher die eigenen? Schließlich geht es bei alldem in erster Linie um Werbeeinnahmen – Verkaufserlöse und Abo-Einnahmen spielen wohl eher eine untergeordnete Rolle.

Wie dem auch sei: Ihr bzw. eure Gazetten und Portale haben in den letzten Jahren durch die Art der Berichterstattung erheblichen Schaden an unserer Demokratie verursacht. Das selbstbewusste Auftreten rechtsradikaler Parteien und Protagonisten ist der Verdrossenheit zu verdanken, die ihr mit dem »Bashing« der Regierungen erreicht habt. Das sollte schnell aufhören!

Von daher wünsche ich euch beiden eine Vision, wenn nicht gar eine Erleuchtung – vielleicht einen wirklich spirituellen Moment! Ich wünsche euch die Erkenntnis, dass ihr beide die Mittel habt, um unsere Gesellschaft nachhaltig zu stabilisieren, unser politisches System (es nennt sich parlamentarische Demokratie!) zu sichern und gegen Angriffe von Extremisten zu stärken.

Ihr beide seid in einem Alter, in dem man sich altruistisch mit der Zukunft beschäftigen kann. Ihr beide habt finanziell mehr als ausgesorgt – warum stiftet ihr nicht eure Anteile am Medienkonzern an eine Stiftung, die sich der politischen Bildung und Stabilität in Deutschland und Europa verschrieben hat? Lasst den Stiftungsvorstand und den Rat mit klugen Menschen besetzen, sorgt dafür, dass unabhängig berichtet werden kann – auch unabhängig von Werbeeinnahmen. Setzt euch ein Denkmal!

Olaf Scholz

Olaf, du bist bestimmt ein feiner Kerl. Leider merkt man dir das nicht an. Deine Art zu schweigen ist sicher ganz besonders, selbst Helmut Kohl hat das nicht so massiv geschafft, wie du.

Willst du uns 2024 nicht noch ein bißchen etwas zu »Warburg« sagen? Das würde dir gut zu Gesicht stehen. Vielleicht lässt du dir von deinen Kabinettskollegen Robert (Habeck – mit dem bin ich seit unserem Treffen 2018 per Du!), Annalena Baerbock oder Christian Lindner mal zeigen, wie man niedrigschwellig, offen und sehr erfolgreich mit seinen Mitmenschen per Social Media – oder auch über die Medien – kommunizieren kann. Wir brauchen jetzt einen schlagfertigen und mutigen Kanzler und ich würde mich freuen, wenn du dahin die Kurve bekommen würdest!

Also »Hummel, Hummel!« und hol die fuchtig!

Edit: Den obigen Absatz habe ich am 30.12. geschrieben. Gerade vermeldete die »Kreiszeitung«, dass Olaf Scholz heute nach Verden kommt - angeblich um das Hochwasser zu begutachten. Ich bin gespannt...Alle

Wie ganz oben geschrieben: Ich wünsche uns allen nur das Beste und das meine ich ernst und aus tiefstem Herzen!

Ich hoffe auf ein Jahr mit weniger, besser: gar keinen neuen Katastrophen. Ich hoffe auf Frieden für alle Menschen. Ich wünsche mir eine starke Demokratie in unserem Land, gerade dort, wo es Wahlen gibt sehne ich mich nach einem starken Zeichen für die Demokratie.

Auf ein gutes Jahr 2024!

Dystopie next Level

Vor rund einem Monat habe ich mich hier mit den Parallelen zwischen einer Comic-Ente und echten Nazis beschäftigt. Das ist kein schönes Thema, es lässt mich aber leider nicht los.

Ich bin in den 1970er Jahren geboren worden, meine Eltern sind Nachkriegskinder und meine Großeltern waren mehr oder weniger vom zweiten Weltkrieg betroffen oder sogar daran beteiligt.

Mein erst vor wenigen Wochen verstorbener Großvater war Jahrgang 1929 und hat Zeit Lebens sehr offen mit mir über seine Erinnerungen an die 1930er und 1940er Jahre gesprochen.

Er hat auch offen darüber geredet, dass er »Hitlerjunge« war und als Kind und Jugendlicher kaum Zweifel daran hatte, dass er im »tausendjährigen Reich« gut aufgehoben war.

Zweifel bekam er dann, als der Krieg 1944 plötzlich näher kam, als er mit seiner Familie und dem ganzen Dorf plötzlich die Flucht ergreifen musste, weil die Rote Armee sich langsam aber sicher auf Berlin zu bewegte. Er hat die Geschichte dieser Flucht, die Hinrichtung seines Vaters und den Hungertod seines jüngsten Bruders aufgeschrieben. Ich hoffe, dass meine Kinder diese Erinnerungen in ein paar Jahren lesen und als Mahnung verstehen werden. Noch viel mehr hoffe ich, dass es noch viele weitere Großeltern gibt oder gab, die ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln etwas vergleichbares hinterlassen haben.

Warum mich das so bewegt? Weil ich den Eindruck habe, dass eben diese Zeit, die eigentlich nie vergessen werden sollte, mittlerweile schon vergessen ist. Schlimmer noch: Ich befürchte, dass die Fehler von vor hundert Jahren sich wiederholen werden.

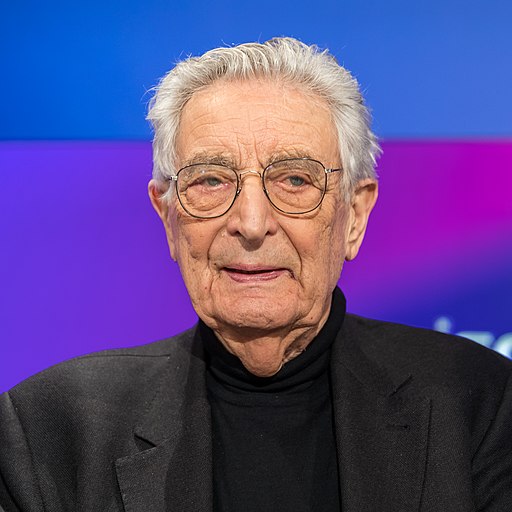

Gerhart Baum, ein großer Liberaler und Intellektueller, hat kürzlich ein bemerkenswertes Statement gegeben, das mich sehr nachdenklich gemacht hat.

Wenn ich den Werdegang der AfD zugrunde lege und mir die jüngsten Erfolge ansehe, dann fürchte ich, dass wir pünktlich – wenn nicht gar spätestens – zum 100. Jahrestag der Machtergreifung Adolf Hitlers eine »Regierung« mit Nazis auf allen wichtigen Posten haben werden. Was dann passiert brauchen wir uns nicht vorstellen, wir müssen nur die Geschichtsbücher lesen (bevor sie verbrannt werden).

Wie konnte es soweit kommen?

Die Nazis waren nie weg. Das braune Gedankengut hat in Deutschland auch nach Ende des Dritten Reichs weitergelebt. Die Ideologie wurde vererbt, man verhielt sich aber ruhig. Niemand wollte gern als Nazi erkannt werden, wenngleich man weniger Probleme damit hatte sich mit den Kernwerten des Nationalsozialismus zu identifizieren: Rassismus, Faschismus, Intoleranz.

Nach der Wiedervereinigung wurde rechte Gewalt bzw. rechter Terror plötzlich wieder sichtbar. Brennende Flüchtlingsheime ließen sich nicht schönreden, wenngleich man es gern als „ostdeutsches Problem“ darstellen wollte (Solingen und Lübeck passten da nicht so gut ins Bild).

Schon zu dieser Zeit gab es mächtige braune Netzwerke und gut organisierte Akteure wie Jürgen Rieger, Michael Kühnen, Christian Worch und viele andere. Diese Herren machten keinen Hehl mehr aus ihrer Gesinnung. Sie sprachen offen über ihre Ideologie und ihre (politischen) Ziele. Sie fanden Anhänger unter Skinheads und Kameradschaften und bei Parteien wie »DVU«, »Die Reupblikaner« und der »NPD«.

Politisch standen sie lange Jahre im Abseits. Die Abwehrmechanismen unserer Demokratie funktionierten, trotz einer nachweislichen Sehschwäche der Exekutiven auf dem rechten Auge, wurden verfassungsfeindliche Aktivitäten aufgedeckt und verfolgt. Großen Einfluss auf diese Maßnahmen hatten die oft als »vierte Gewalt« bezeichneten Medien.

Die Berichterstattung der öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten befasste sich oft kritisch mit politischen Themen. Dabei wurde in den Parlamenten, in den Parteien und in Behörden recherchiert und (vermeintliche) Missstände wurden öffentlich gemacht. Gleiches galt für Recherchen in bestimmten Milieus, wie eben in rechten Netzwerken. Formate wie »Monitor« oder »Panorama«, später auch »Spiegel-TV« nahmen ihre Rollen als kritische Journalisten ernst und machten öffentlich, was sich hinter verschlossenen Türen formierte.

Viele Redakteure, Programmdirektoren, Verleger und Herausgeber zeigten Haltung. Haltung für unsere freiheitlich demokratische Grundordnung und gegen alle Angriffe darauf.

Leider Gottes erlebten wir mit der Liberalisierung und der einhergehenden Kommerzialisierung der Medienlandschaft den Verlust eben dieser Haltung. Einschaltquote und Auflage wurden zum Maßstab für alle Inhalte. Unpopuläre Themen oder gar Kritik verkauften sich nicht gut – entsprechend wurden politische Formate immer weiter an den Rand gedrängt. Wenn sie dann nach einiger Zeit im Abseits auch die letzten Leser oder Zuschauer verloren hatten, konnte man sie wegen anhaltender Erfolglosigkeit einstellen.

Vormals kritische Sendeanstalten wie WDR oder NDR sind mittlerweile nichts anderes als rundgelutschte Unternehmen, die am Kropf der Quote und der Gunst der Politik hängen.

Tageszeitungen haben seit mehr als zwei Dekaden mit sinkenden Auflagen zu kämpfen. Es setzte ein Konzentrationsprozess ein, der nur noch wenige Verlage und gefühlt noch weniger Redaktionen übrig ließ. Erschwerend kommt hinzu, dass eben diese wenigen Verlage in der Hand von zumeist älteren, privilegierten Männern sind, deren Interesse an einer weltoffenen, zukunftsorientierten Gesellschaft eher angezweifelt werden darf.

Dann gibt es da noch die Mutter des medialen Populismus in Deutschland: Den Springer-Verlag.

Dieser hatte es stets verstanden unter dem konservativen Deckmantel auch rechtspopulistische Thesen ins Unterbewusstsein seiner Leserschaft zu bringen. Das Zentralorgan der unkritischen Leserschaft, die »Bild« war sich nie zu schade für reißerische Schlagzeilen am Rande des Grundgesetzes.

Wie kein zweiter Verlag hat Springer es verstanden seinen Einfluss aus der Print-Ära auch ins Digitale zu retten. Durch verschiedene Nachrichtenformate im Netz, im Fernsehen oder eben auch noch im Print werden weiterhin reißerische Meldungen, oft ohne jede Substanz, verbreitet. Springer ging es nie um Inhalte, es zählte stets die Stimmung und die sorgte für Auflage.

Wir befinden uns also seit vielen Jahren in einer Art Vakuum: Die regierenden Parteien und auch die etablierten Parteien der Opposition verstehen sich lediglich darauf die eigenen Positionen zu zementieren, ohne die Fehltritte und den sich ausdehnenden Machtanspruch von rechts inhaltlich adäquat zu kontern.

Unterstrichen wird dies von unkritischen Medien, die somit ein diffuses Gefühl von Unbehagen und Unkenntnis in der Bevölkerung verursachen. Dieses Gefühl ist der beste Nährboden für die Nazis.

Mit der AfD ist es dem rechten Spektrum erstmals gelungen seine Kräfte überall auf Bundesebene zu bündeln. Man verfolgt Strategien, die in anderen Ländern bereits großen Erfolg hatten. Egal ob »Brexit«-Initiative in Großbritannien oder den erfolgreichen Wahlkampf von Donald Trump in den USA: das Muster ist überall gleich!

So funktioniert es:

- Phase 1: Contenance wahren! Man gibt sich als bieder-konservative Gruppe, die von »denen da oben« enttäuscht sind. Man stellt Forderungen, die von den meisten Menschen unterschrieben würden (»Kampf der Arbeitslosigkeit!«, »Runter mit den Steuern!«, »Mehr Kita-Plätze!«). Durch diesen niedrigschwelligen Ansatz findet man Zustimmung.

- Phase 2: »Das wird man wohl noch sagen dürfen!?«

Man postuliert Thesen, die anecken oder sogar über Grenzen gehen und bringt so die Kernthemen der Bewegung langsam aber sicher in die Öffentlichkeit. Es wird gegen »alleinreisende männliche Flüchtlinge« gewettert oder den »Sozialschmarotzern« aus Südosteuropa eine systematische Ausbeutung unseres Staats unterstellt.

Lehnt man sich mit diesen Thesen zu weit aus dem Fenster, ist das Echo zu kritisch kommt der »Das wird man wohl noch sagen dürfen«-Reflex. Man rudert in der Öffentlichkeit ein bisschen zurück, hat aber dennoch die Thesen dort platziert, wo man sie haben wollte. - Phase 3: Radikalisierung

Man tritt immer unverhohlener mit radikalen Thesen auf. In Debatten oder auf Wahlplakaten werden »Sozialtouristen« in die Heimatländer gewünscht und der Zugang zu weiten Teilen des Gesellschaftlichen Lebens nur denen zugestanden, die eine gemäß nationalsozialistischer Rassenlehre entsprechende »deutsche« Herkunft haben - Phase 4: Demontage des Etablierten

Durch fortwährende Angriffe auf Personen und Institutionen werden diese »weichgekocht«. Einstmals gezogene »Brandmauern« fallen zusammen.

Aufgrund der großen Anzahl von Mandaten der AfD in den Parlamenten werden der Partei auch immer mehr Ämter zuteil.

Die Partei etabliert Strukturen, Personen und nicht zuletzt ihre Finanzierung. - Phase 4: Einfluss durch wechselnde Mehrheiten in der Opposition

Genau das erleben wir derzeit in Thüringen. Die AfD wird Mehrheitsbeschaffer. Es bleibt eine Frage der Zeit, bis eine andere Partei sich revanchiert und für Anträge der AfD votiert. - Phase 5: Regierung

Wenn das Zusammenspiel aus Medien, Fehlinformation und Stimmungsmache weiter so erfolgreich ist, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis die AfD Teil einer Regierung sein wird.

Was uns dann droht konnten wir zuletzt in der Trump-Administration sehen: Dekrete, Gesetzesänderungen, Lügen und Günstlingspolitik – alles mit dem Ziel die demokratischen Strukturen wo es nur geht zu schwächen oder gar zu zerstören. - Phase 6: Apokalypse

Wo der Verlust demokratischer Strukturen und die Herrschaft einer Elite mit einem faschistischen Menschen- und Weltbild hinführt können wir in unseren Geschichtsbüchern nachlesen.

Umso perfider, dass ausgerechnet ein Geschichtslehrer Vorreiter dieser Partei ist…

Die Dystopie der Ente

Wer kann sich noch an die lustige Zeichentrick-Ente „Alfred Jodukus Kwak“ erinnern? Alfred watschelte Anfang der 1990er aus den Niederlanden durch ganz Europa und brachte – für eine Zeichentrickserie unüblich – auch ernstere Themen aufs Tapet.

Ich kann mich gut daran erinnern, dass neben vielen Familien-Themen (Alfred war Waise und wurde von einem Maulfwurf aufgezogen) auch ein großes geschichtliches Thema in mehreren Episoden aufgegriffen wurde: Der Nationalsozialismus. Das war erstmal sehr interessant, da die Serie aus den Niederlanden stammt und entsprechend viel Potential für eine pauschale Abrechnung mit Deutschland bot. Es kam aber anders, denn die inhaltliche Auseinandersetzung war sehr differenziert und für Kinder und Jugendliche sehr anschaulich aufbereitet.

Vor einigen Tagen fiel mir aber die Frikandel aus der Hand, als ich die Berichterstattung über den Parteitag der »AfD« gesehen habe: Dort wurde berichtet, dass der Spitzenkandidat dieser Partei für die nächste Europawahl ein gewisser Herr „Krah“ sei.

Hermann van Veen, der Erfinder von Alfred J. Kwak, nannte den „Führer“ in seinen Nazi-Episoden damals „Kra“…

Auf dem Bild zu sehen: Kra, der Ober-Nazi aus „Alfred J. Kwak“

Screenshot von tagesschau.de

Es bleibt nur zu hoffen, dass sich genügend Menschen an die kluge, kleine Ente aus Holland erinnern und ebenso die finstere Figur des Kra fürchten und somit die Folgen für Feutschland und Europa ableiten, wenn dieser seltsame Vogel und seine Krähenpartei etwas zu sagen bekommen würden.

Ganz am Rande bemerkt: Ich (als mittlerweile alter Mann) finde ja, dass Zeichentrickserien im Vergleich zu den heutigen „Cartoons“ und computeranimierten Produktionen etwas richtig aufwändig und liebevoll produziertes waren. Schade, dass es das nicht mehr gibt.

Also: glaubt nicht der Krähe, vertraut der Ente 😉

Überdurchschnittlich

Es kann von Vorteil sein, wenn man sich oberhalb des Durchschnitts bewegt: beim Einkommen, beim Vermögen, bei der Fitness, der Intelligenz und bestimmt auch bei ganz vielen anderen Dingen.

Es gibt aber auch Bereiche, da sieht das anders aus. Eine Stadt mit überdurchschnittlich hohen Schulden wird in der Regel nicht besonders lebenswert sein, ein Auto mit überdurchschnittlich vielen Pannen in den amtlichen Statistiken wird man auch eher meiden.

Wenn man also die Wahl hat, sich für oder wider einen überdurchschnittlichen Sachverhalt zu entscheiden, dann ist man in der komfortablen Lage, hier selbst aktiv werden zu können.

Landet man aber durch genetische Disposition in einer Minderheit, der nur 6,3% (Quelle: Statista) der männlichen Bevölkerung des Landes angehören, dann hat man keine Wahl.

Die Rede ist von der Körpergröße.

Es gilt vielleicht als eher erstrebenswert groß gewachsen zu sein, im Vergleich zum anderen Extrem, den Kleinwüchsigen, ist der Grad der Einschränkungen sicherlich geringer. Nichts desto trotz: Mit deutlich über 190cm Körpergröße wird es oftmals wirklich eng.

Ich selbst wuchs als Teenager auf stattliche 200cm Körpergröße heran. Schon damals empfand ich »die Zwei vorne« als stigmatisierend. So log ich mich auf 198cm, als ich meine Körpergröße bei der Beantragung des ersten Personalausweises nennen sollte.

Kleidung kaufen war in den 1990ern schwierig: Ich hatte oft »Hochwasser« und auch die Ärmel meiner Sweatshirts reichten selten bis zum Handgelenk. Dank des Internets ist es bedeutend leichter geworden hier passende Kleidungsstücke zu bekommen – sofern das Label denn an uns 6,3% gedacht hat…

Architekten haben immerhin bei der Bemessung von lichten Durchgangshöhen bei Zimmertüren ein Einsehen gehabt: 211,5cm stellen hier mittlerweile die Norm dar. Inkonsequent wird es dann aber, wenn es an die Gestaltung von Grundrissen geht: Wenn man mit rund zwei Metern halbwegs rückenfreundlich schlafen möchte, dann braucht man ein Bett mit »Überlänge« (die Diskriminierung die diesem Terminus inne wohnt schlägt sich mithin auch in der Preisgestaltung dieses Möbels nieder). Um ein Bett mit einem Maß von ca. 225cm Länge aufstellen zu können, sollte dies eben auch bei der Grundrissgestaltung berücksichtigt worden sein. Wenn nicht wird man schnell merken, dass der Laufweg hinter dem Bett eng wird, oder gar die Schranktüren nicht mehr geöffnet werden können.

Im eigenen Zuhause kann man sich im wahrsten Sinne des Wortes darauf einrichten. Auf Reisen sieht es leider anders aus. Hier hat sich die Erkenntnis, dass es durchaus Menschen gibt, die größer als 1,90m sind noch nicht überall herumgesprochen. Um so trauriger finde ich es, wenn man sich in gerade neu gebauten Hotels in einem »Standard-Bett« mit einem Matratzenmaß von irgendwas-mal-zwei-Meter wiederfindet.

Ich möchte weder auf die Tränendrüse drücken, noch tauschen: wenn man von gewissen Einschränkungen absieht, lebt es sich ganz gut als »Riese«. Ich möchte vielmehr für etwas mehr Verständnis und etwas weniger Diskriminierung werben: Wir, die wir zu den 6,3% gehören, haben es uns nicht ausgesucht. Wir sind es leid uns Sprüche über die Möglichkeit der Erfrischung aus Dachrinnen anzuhören, oder die immer wiederkehrenden Warnungen beim Durchschreiten von Türen anzuhören. Zumindest mir ist es unangenehm, wenn ich im Kino oder im Konzert den Menschen in den Reihen hinter mir die Sicht versperre. Es ist auch nicht immer vorteilhaft, wenn man als einziger aus Menschenmengen hervorragt – ungesehen in einer großen Gruppe bleibt man nie.

Also: Seid nett zu uns Riesen!

(sonst verstopfen wir euch die Dachrinnen 😉

Grausame Erfindungen

Unter dieser Überschrift wird jedem irgendetwas furchterregendes einfallen. Zunehmend fallen auch einstige »Errungenschaften der Zivilisation« darunter.

Für mich stellt sich genau zu einer solchen »Errungenschaft« die Frage, ob die Menschheit dadurch einen Nutzen hat, oder ob ein großer Teil unserer Produktivität mittlerweile nur noch zum Selbstzweck dieser »Errungenschaft« vergeudet wird.

Besagte Erfindung ist – je nach Auslegung der verwendeten Technik – rund 50 Jahre alt, in unseren Alltag hat sie allerdings erst Ende der 1990er Jahre gefunden, ganz angekommen ist sie dort seit etwa zwanzig Jahren. Die Rede ist von der E-Mail.

Privat wurde diese Technologie unlängst von Messengern oder Social-Media-Kanälen abgelöst, im Geschäftsleben hat die e-Mail aber einen immensen Stellenwert bekommen. Externe und Interne Kommunikation läuft zu größten Teilen über dieses Medium.

Gefeiert wurde die e-Mail wegen ihrer zweifelsohne guten Eigenschaften: Sie ist schnell, sie ist flexibel, sie kann Dateien transportieren, sie kann gestaltet werden und sie kann an nahezu endlos viele Adressaten simultan versendet werden.

Diese Eigenschaften verhalfen der „Mail“ dazu, dass sie innerhalb der letzten zwei Dekaden alle anderen Kommunikationswege (fast) vollständig abgelöst hat. Dabei kommt den Anwendern ein zunächst als angenehm empfundener Nebeneffekt zugute: Die Kommunikation findet in Textform statt und kann daher auch zu einem späteren Zeitpunkt minutiös nachvollzogen werden. Eine weitere Eigenschaft des verwendeten Software-Protokolls ist die additive Ergänzung des neuen, eigenen Textes zu bereits vorhandenen Texten, wenn man eine Mail beantwortet oder weiterleitet.

Heureka! Sagen diejenigen, die schon immer Sorge hatten, das (am Telefon) gesprochene Wort könne keine Gültigkeit besitzen. Endlich kann man dem zornigen Chef oder dem vergesslichen Kunden in seitenlanger Litanei darlegen, dass einen selbst keine Schuld am Scheitern eines Vorhabens treffe, denn man könne ja schwarz auf weiß darlegen, dass der jeweils andere entsprechendes angeordnet oder bestellt habe.

Vor vielen Jahren wurden Witze über Beamte oder speziell die Bundeswehr gemacht. Die Pointe war dabei stets das Vorhandensein eines Antragsformulars für einen Antrag, den man mit drei Durchschlägen vorzulegen habe. Dieses absurde Verlangen nach Absicherung und Ablage wurde gemeinhin als grotesk empfunden. Heute hingegen kommt es mir so vor, dass das Leben mit »Olympia« auf dem Schreibtisch und den Durchschreibsätzen mit drei Durchschlägen einige Vorzüge gegenüber der Gegenwart hatte.

A pros pos Durchschläge: Ein Relikt dieser Zeit macht uns aktuell das Leben zur Hölle! Fast alle e-Mails, die mir im beruflichen Leben begegnen, haben nicht nur einen Adressaten, stattdessen erhalten diese Mail stets weitere Menschen in »cc«, wobei dieses kryptische »cc« für »carbon copy«, also den guten, alten Durchschlag steht.

So kommt es regelmäßig vor, dass e-Mails, die wohlmeinend ergänzende Informationen zu einem Auftrag transportieren sollen, an einen »Verteiler« adressiert werden, dem dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Abteilungen beiwohnen. All diese Menschen sollen diese Information zur Kenntnis nehmen und bestenfalls eine enthaltene Anweisung befolgen.

Tun sie es nicht wird die elektronische Keule ausgepackt und im um die jeweiligen Vorgesetzten erweiterten »Verteiler« die Schuld zugewiesen („…du wusstest doch, dass XY getan werden sollte, ich habe das doch am 21.12. um 17:13 Uhr geschrieben…“).

Auf diese Weise entstehen nahezu täglich Grabenkämpfe zwischen Kollegen, Abteilungen oder schlimmstenfalls zwischen Kunden und Lieferanten.

Jeder wäscht seine Hände in Unschuld, es wurde ja alles geschrieben. Der Konflikt selbst wird auch in Textform ausgetragen – Zwischentöne sind dabei nicht wahrnehmbar, werden aber schlimmstenfalls in das geschriebene hineininterpretiert.

Durch dieses Eskalation habe ich schon mehrfach übelste Konflikte unter Kollegen erleben müssen.

Mittlerweile dominiert die e-Mail in vielen Bereichen den Arbeitsalltag. Selbst Mitarbeiter in Produktion oder Montage erhalten dutzende Mails pro Tag und müssen entsprechend viel Zeit für deren Bearbeitung aufwenden, selbst wenn es dabei nur um das Lesen der Mails geht.

Ich selbst bin vielleicht nicht repräsentativ, da ich aufgrund meiner Aufgabe überdurchschnittlich viele Mails bekomme, aber ich frage mich wirklich, wie man dieser Flut noch Herr werden kann.

Geht man von nur 30 eingehendem Mails pro Tag aus und einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von fünf Minuten ergibt das eine Gesamtzeit von 150 Minuten pro Tag! Bei einer 36-Stunden Woche bedeutet das, dass die Bearbeitung von Mails rund 1/3 der Arbeitszeit ausmacht. Natürlich sind darin auch e-Mail enthalten, die durchaus einen produktiven Charakter haben, deren »herkömmliche« Bearbeitung vielleicht sehr viel mehr Zeit beanspruchen würde, es drängt sich mir aber vermehrt der Eindruck auf, dass eben dieser Faktor Zeit sich auch ins negative wenden kann.

Zu Zeiten des Briefs und auch zuweilen des Fax verging zwischen Versand und Ankunft der Nachricht mehr oder weniger Zeit. Stellte der Sender nach dem Absenden fest, dass ihm ein Irrtum unterlaufen ist, so konnte er durch Intervention auf einem schnelleren Kommunikationsweg den Empfänger über seinen Irrtum in Kenntnis setzen, bevor dieser in Aktion trat.

Wenn ich mir heutzutage anschaue, wie viele Aufträge wir ändern oder stornieren müssen, weil dem Auftraggeber wenige Stunden nach seiner Bestellung ein Fehler aufgefallen ist, oder – auch nicht selten – der Verbraucher oder Bauherr am Ende der Lieferkette seines Zeichens Änderungen nachgereicht hat, so glaube ich, dass das Thema Geschwindigkeit in der Informationsübermittlung das Thema Sorgfalt irgendwo auf der Strecke gelassen hat.

Ich möchte die e-Mail nicht pauschal verteufeln – ohne sie ginge es wahrscheinlich nicht mehr. Ich möchte aber dazu anregen sich sorgfältiger zu überlegen, wem ich wann eine Mail schreibe, wer im »Verteiler« steht und wann ich eine Antwort auf diese Nachricht erwarte bzw. erwarten kann (auch eine Unart: erwarten, dass man 24/7 sofort alle Mails liest und darauf reagiert).

Es gibt in vielen Unternehmen in der Mail-Signatur den Slogan »Think twice before printing« ich würde diesen gern um den Slogan »Think twice before sending« ergänzen.

Wer mich kennt weiß um meine Jugendsünden. Damit meine ich nicht das auf halber Strecke beendete Soziologiestudium, sondern halbgar im Vollrausch durchlebte Pyrotechnik-Exzesse im Alter zwischen 16 und 18.

Damals, es war in den 1990er Jahren, galten in Westdeutschland eine Menge maskuliner Stereotypen: Der »Marlboro-Mann« stand für die Freiheit, die ich mir wünschte, die »Alexander von Humboldt« war zusammen mit der markanten Stimme von Hans Hartz die Verheißung des bierseligen Fernwehs und der Glaube, mit Sprengstoff könne man Probleme lösen stammte aus den vielen Action-Filmen, die uns das Privatfernsehen frisch ins Jugendzimmer gespült hatte.

Es war eine seltsame Zeit. Die Welt war im Umbruch, der eigene Körper voller neuer Hormone und mit beidem wussten meine Kumpels und ich nicht recht umzugehen.

Wir waren der festen Überzeugung, dass Mädchen nur auf kleine lässig rauchende, Dosenbier trinkende Schwarzeneggers abfahren würden. Uns dämmerte zwar, dass es durchaus auch anders sein könnte, wir wollten aber daran glauben, denn so recht wussten wir nicht, was uns denn sonst interessant machen könnte.

In diesen Jahren sahen die Jahreswechsel stets gleich aus: meine Clique und ich trafen uns an Silvester, wir tranken Dosenbier und »Hoppel-Opa«, aßen Tiefkühlpizza oder das letzte Menü von Mc Donald’s bevor die sicherheitshalber ihren Laden abschlossen.

Am späten Abend dann zogen wir marodierend los. Stupide entluden wir unseren angestauten Frust durch Abbrennen von hunderten von »China-Böllern«. Oft war es nur einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass wir am Neujahrsmorgen noch alle Finger, Zehen und Augen beieinander hatten.

Irgendwann – nach zwei oder drei derart verlebten Jahreswechseln – kam die Erkenntnis: So geht das nicht weiter. Wir suchten also Gesellschaft und feierten fortan die Jahreswechsel mit anderen Gleichgesinnten und Andersgeschlechtlichen Menschen.

Schnell kam dann auch die Erkenntnis, wie destruktiv und stumpf diese Pyro-Exzesse waren, und alsbald stellte sich sogar ein gehöriger Respekt vor Feuerwerk ein, nicht zuletzt durch viele negative Erfahrungen in den folgenden Jahren.

Dreissig Jahre später

Jetzt bin ich in der Situation des »alten weißen Mannes«, der mittels Mensplaining die Welt ein bisschen besser machen möchte.

Ich habe Kinder und Haustiere und muss sagen, dass die beiden vergangenen Jahreswechsel, die wegen der Covid-19-Pandemie ohne privates Feuerwerk stattfinden mussten, die friedlichsten und schönsten waren, die ich seit langer Zeit erinnern kann.

Unsere beiden Kater wurden 2020 geboren, für sie bricht dieser Tage die Hölle ein. Ich vermag mir nicht vorstellen, was in den beiden Tieren aktuell vorgehen muss.

Im Fernsehen habe ich heute einen Mann meines Alters gesehen, der seit Mitternacht auf die für 6 Uhr anberaumte Öffnung eines Feuerwerkslagerverkaufs in Bremerhaven wartete. Auf die Frage, warum er sich das antun würde sagte er im Brustton der Überzeugung: „Die Kinner solln ja auch ma wieda ’n büschn was gebotn kriegn!“ – Ich war verunsichert und fragte meine beiden Töchter, was ich denn für sie tun könne? Bengalisches Feuer? China-Böller? Raketen? Batterien? – Die beiden schauten mich fassungslos an und schüttelten nur angewidert den Kopf. Irgendwas scheint mit uns nicht normal zu sein.

Jetzt aber zur Perspektive des alten weißen Mannes

Liebe Justins, Dustins und Marvins da draussen. Wenn ihr zwischen 16 und 25 Jahre alt seid, gern »FaKo«, »Charly« oder »Wodka-E« zu euch nehmt, gern einen freshen Flavor »vaped« und auch ansonsten wenig mit den kleinen Chantals, Shakiras oder Schackelines anfangen könnt, obwohl euer innerer Kompass euch schon in diese Richtung weist: Ich habe einen Rat für euch!

Lasst die Scheiße! Niemand, auch nicht die oben genannten Ladies, finden es wirklich geil, wenn Mann (so kann man euch irgendwie doch schon bezeichnen) sein ganzes Taschengeld, Lehrlingsgehalt oder Haushaltsgeld in Form von Feuerwerk im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft bläst. Lasst euch was einfallen! Kauft Blumen für Shakira, ladet sie zum Essen ein oder schreibt ein Gedicht (es soll da jetzt einen Chat-Bot geben, der sowas mit KI erledigen kann) für sie.

Falls ihr euch das nicht traut, oder ihr momentan nur von diesem fiesen Trieb gesteuert seid, aber noch gar nicht so richtig wisst, was das werden soll: Ihr seid ja meistens nicht allein! Sprecht mit euren Homies über eure Gefühle und schaut, wie ihr gemeinsam damit umgehen könnt. Vielleicht kommt euch ja auch die Idee, dass ihr gemeinsam mal ein anderes Feuerwerk entfachen könnt: Nehmt euch in den Arm, spielt an euch rum, werdet Ekstatisch. Das können und dürfen auch Jungs untereinander tun. Vielleicht macht es euch Spaß – dann habet ihr gleich ein neues Thema für’s neue Jahr. Wenn nicht, seid ihr um eine Erfahrung reicher.

Ich möchte euch nur um zwei Dinge bitten: benutzt Kondome und hört mit der scheiß Pyrotechnik auf.

Frohes Neues 🙂

1st World Problems

Wer mich kennt, weiß mit großer Sicherheit, dass ich in der Öffentlichkeit nicht mehr mit »junger Mann« angesprochen werde.

Als Angehöriger der »Generation X« (fast noch der »Generation Golf«) wurde ich in »Westdeutschland« sozialisiert.

Zu dieser Sozialisation eines Jungen gehörte in den 1980er Jahren der Konsum von Zeitschriften rund um »des Deutschen liebstes Kind« (Auto) sowie regelmäßige Besuche in den Tempeln des Kraftfahrzeugvertriebs, den Autohäusern.

Jede neue Generation des Golf, jedes neue PS eines Mercedes liessen mich entzückt in meine Traumwelt entgleiten: In der fuhr ein post-adoleszenter Jan mit einem schnittigen Audi-Coupé oder gar einem Mercedes SL durch die sonnigen Straßen Niedersachsens…

Ich war – wie die meisten Burschen damals – ein Auto-Narr.

Diese Leidenschaft kühlte sich recht bald ab, als ich merkte: der Aufwand, den man für Kauf und Unterhaltung dieser Kisten betreiben muss, steht in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Nutzen.

Mit Anfang 20 schlug mein Herz für »Youngtimer« (im Wesentlichen die Autos, die ich zehn Jahre vorher im Autoquartett geliebt habe) und ich durfte kurzfristig einen solchen mein Eigen nennen (bis mich der Unterhalt des Fahrzeugs während meiner Ausbildung beinahe in die Privatinsolvenz getrieben hätte…).

Mit Ende 20 kam dann die Erkenntnis: Eigentlich wäre es ganz schön, wenn mir jemand anderes ein halbwegs modernes und gut nutzbares Auto zur Verfügung stellt, und ich nur einen symbolischen Obolus dafür bezahle. Getreu dem Motto »Augen auf bei der Berufswahl« wurde ich dann »Werkzeugvertreter« und nannte fortan einen nagelneuen Passat mein Eigen (naja, mein Eigen war er nicht, aber ich durfte ihn »uneingeschränkt privat nutzen« – so stand es in meinem Arbeitsvertrag). Seit Januar 2008 mache ich mir also keine Gedanken mehr um Autos – das macht seitdem mein Arbeitgeber. Alle drei bis vier Jahre gibt es etwas neues und in den meisten Fällen war das dann die nächste Evolutionsstufe des vorherigen Modells.

Im Januar 2024 (sic!) steht der nächste Wechsel an – es wird also jetzt (Herbst 2022) Zeit, eine Wahl zu treffen (Lieferzeit 12-18 Monate).

In den letzten Jahren hat sich meine berufliche Aufgabe verändert und damit auch die Zuordnung in der »Fahrzeugrichtlinie«, in der es für bestimmte Aufgaben eine Zuordnung zu bestimmten Fahrzeugen gibt. Streng nach Richtlinie wäre damit dieser, mein fünfter, auch mein letzter Passat. Der freundliche »Berater« des Autohauses legte mir also nahe, dass ich mich mit den Vorzügen eines Audi vertraut machen solle. Damit das auch sicher klappt, durfte ich einen solchen für ein Wochenende zur Probe fahren.

Engel links, Teufel rechts

So fuhr ich also eines schönen Oktoberfreitags mit einem sehr üppig motorisierten Audi A6 Avant mit sehr viel »Schicki Micki« nach Hause. Im ersten Moment kam der kleine Autoquartett-Jan aus der Versenkung hervor: ich auf die Autobahn wie Walter Röhrl, kitzelte jedes der 286 Pferde und stellte recht schnell und ernüchtert fest: wenn man wie üblich die meiste Zeit der Fahrt telefoniert, die Autobahn zudem voll ist, dann nützt einem so eine Karre mal gar nix. Im VW-Konzern ist man Meister der Gleichteilestrategie und von daher gab es im Audi keine Überraschungen. Weder negativ, noch positiv. Kurzum: nett, aber auch nicht der Trumpf, den ich mir erhofft hatte.

Am Samstag stand dann die alltagsnahe Erprobung an, und die Kindersitze meiner Töchter wurden auf dem Rücksitz verbaut. Meine Frau nahm am Steuer platz und wir cruisten gemütlich ins nahe Lüneburg.

Auf dem Weg stellte meine Frau ihr erstes Fazit zum Auto klar: »Ganz okay, aber auch nicht viel besser als ein Passat« (so sehe ich es auch). Sie selbst fände einen Volvo V60 oder noch lieber einen V90 viel »spannender« und würde einen solchen gern mal probefahren.

In eben diesem Zentrum des mittelalterlichen Salzhandels ist meine Frau dank einiger Semester an der dortigen Universität noch immer ortskundig. Sie steuerte also das »Karstadt-Parkhaus Lüneburg« mitten im Zentrum der schönen Stadt an.

Das »Karstadt-Parkhaus« muss seinen Ursprung in der Blütezeit des gleichnamigen Warenhauskonzerns gehabt haben. Der damalige Architekt war Minimalist und vermutlich der Überzeugung, dass es auch in 100 Jahren kein größeres Fahrzeug als den »Volkswagen« oder einen »Taunus 12m« geben würde.

Irgendwann in den letzten 40 Jahren hätte man merken können, dass er sich in dieser Annahme geirrt hat – Karstadt war dann aber recht bald zu sehr damit beschäftigt, sich selbst über Wasser zu halten. Dementsprechend hat sich seitdem niemand mehr mit der Frage beschäftigt, wie gut man mit einem modernen Mittelklassewagen in diesem Parkhaus zurecht kommt.

Irgendwo in diesem Parkhaus sollten 37 freie Stellplätze sein.

In jeder Ebene, die wir uns hochschraubten merkten wir: das stimmte höchstens in der Theorie. In der Praxis blockierte oft ein modernes Auto zwei »Stellplätzchen« im Wirtschaftswunder-Format.

Trotz quälender Enge zirkelte meine Angetraute das ingolstädter Fünf-Meter-Monster gekonnt von Etage zu Etage. Bis ganz nach oben. Dort ging es nicht weiter, weil ein Volvo-Kombi dank seines immensen Radstandes die Kurve zur Abfahrt in Ausfahrtsrichtung nicht bekam. Die Fahrerin des Volvo bemühte sich sichtlich und stieg schließlich aus, kam auf uns zu und fragte flehentlich: »Können Sie mir das Auto da runterfahren? ich bekomme das nicht hin!«

Meine Frau und ich schauten uns an, und in meinem Kopf ginge zwei Gedanken umher: 1. Ich kann ja schlecht bei einer anderen Frau ins Auto steigen (old-school schüchterner CIS-Mann) und 2. was Rangieren angeht ist meine Frau eindeutig die bessere Wahl.

Es herrschte einige Sekunden Stille und Ratlosigkeit. Ich weiß um die Schwierigkeit meiner Frau, Entscheidungen zu treffen, also tat ich das, weswegen mein Chef mir einen Audi zur Verfügung stellen will: Ich traf eine Entscheidung: »Annika, mach du das doch am besten!«

Diese Entscheidung und die freudige Reaktion der Volvo-Fahrerin waren dann so überzeugend, dass sie ausstieg und mit der anderen Frau zu deren Volvo ging, sich ans Steuer setzte, zwei Mal vor und zurücksetzte und dann den Schwedenkombi souverän die Rampe heruntersteuerte.

Ich hatte währenddessen Mühe mich vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz zu begeben, da das Schließsystem des Audi meine Tür nicht öffnen ließ. Hinter dem Volant angekommen wollte ich dann elegant dem Volvo hinterherfahren und stellte fest, dass ich es nicht hinbekommen sollte, die Kurven auf die Rampen in einem Zug zu schaffen – ich schlug mich also in etwa so wenig talentiert, wie die Volvo-Besitzerin und sehnte mir meine Pilotin zurück.

Unten angekommen musste ich mir dann einerseits den Ärger meiner Liebsten über meine Fremdbestimmung über sie und andererseits ihren Stolz auf die geleistete Abfahrt anhören.

Letzteres wollte ich dann mit einem kleinen Scherz untermauern und nannte als Begründung für meine spontane zusage, sie könne den Volvo fahren: »Du wolltest doch mal einen Volvo probefahren«.

Fand sie nicht komisch…